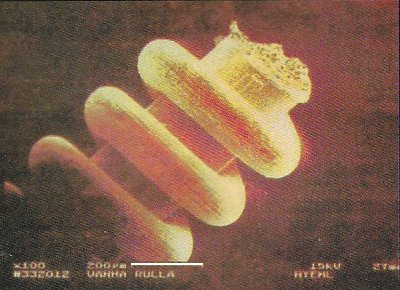

▼ロシアで発見された超極小の金属部品

1991年、ロシアのウラル山脈の東側を流れるナラダ川の流域で、この辺りの金鉱で働いている労働者たちが土を掘っていると、その中に小さな機械の部品が大量に埋もれているのを発見した。

発見された部品たちはコイル状になっているものや金属棒にコイルを巻きつけてあるもの、長方形のものや輪になっているものなど形は様々であり、奇妙なものだったので、掘り出されたものは順次保管して調査してもらうこととなった。

これらの部品は、2年後の1993年までに数千個のものが掘り出されている。部品はどれも小さなものばかりで、大きいものでも3cm程度、最小のものは3ミクロン(0.003mm)という極小サイズだった。

大きな部品はほとんどが銅で作られており、小さな部品はタングステンやモリブデンで作られていた。更に年代測定をしてみたところ、2万年前から31万8000年前に作られたものであるという結果が出た。

その時代、地球上では人類の祖先は生まれているものの、まだネアンデルタール人やクロマニヨン人の時代であり、彼らにそのような文明があるはずもない。

部品たちが発見されたのは地表から3メートルから12メートルのあたりの深さのところで、この辺りの地層は約10万年前に土砂が堆積(たいせき)した地層であって、最近誰かが埋めたとものという可能性は極めて低い。

数千度でなければ融解しないタングステンやモリブデンを加工してこのような超極小部品を作ることは極めて高度な技術であり、当時の人類が作ったものではないことは明らかだ。

調査を担当したロシア科学アカデミーの貴金属地質探査科学研究センターは、その報告書の中で地球外生命体の存在を強く示している。異星人の存在なくしてはこの部品たちの説明がつかないのである。

<軸の周りにらせん状の金属が巻きつけてある部品。下の白い線が200ミクロンを表している顕微鏡写真。>

▼射殺されたネアンデルタール人

1921年にザンビア(当時のローデシア)のブロークンヒル付近で、ネアンデルタール人の頭蓋骨が発見された。ネアンデルタール人とは、人類の進化の過程では「旧人」に属する存在である。

人類の進化は、猿人(500万年前に出現)、原人(180万年前に出現)、旧人(30万年前に出現・・ネアンデルタール人)、新人(5万年前に出現・・クロマニヨン人)となっており、その後現代人に進化を遂げたとされている。

発見されたネアンデルタール人は深さ18メートルの地中に埋まっており、地質の調査によると、この地層は10万年前のものであることが判明した。10万年前に死亡したこのネアンデルタール人の死体の上に少しずつ土砂が積もり、10万年かけてこの辺りは18メートルも当時よりも地表が上昇していたということである。

発見された頭蓋骨は右側部分が大きく欠けており、丁寧に付着したものをとって調査してみると、左側の部分に何かが貫通したような小さな穴が発見された。

穴は滑らかで円形をしており、不自然な穴だったので、この頭蓋骨をドイツ・ベルリンの法医学者に送って調査を依頼してみると、「高速で発射された弾丸の痕跡である可能性が高い。」との調査結果が出された。

法医学者といえば、主に警察と連動して司法解剖や死因の究明をしている特殊な医学者であるが、彼らが見慣れている射殺された死体にそっくりの状態だというのである。

銃で頭を撃たれた場合、弾丸が頭を突き抜ける際に、撃たれた方とは反対側の部分を大きく破壊しながら弾丸が出ていくという特徴があり、この頭蓋骨は銃独特の状況に酷似しているという。また、別の弾道学の専門家も同じ意見だった。

この時代に銃があったとは考えられず、脳手術の跡ではないかという意見もあるが、脳手術もこの時代にあるはずもなく、その方が不自然な意見である。この頭蓋骨はイギリスのロンドンの博物館に展示されている。

<発見された頭蓋骨にあいていた穴。>

<下から見た頭蓋骨。右側が大きく破壊されている。>

▼紀元前1000年ごろの、難易度の高い工芸品

▼涙を表すエメラルド

紀元前1000年ごろ、ペルーに繁栄していた文明はプレインカ文明と呼ばれ、その時代の遺跡や遺品も多く発見されている。その中でも、アンデス地方のプレインカ時代の墓地から発見されたミイラがつけていた仮面が写真のものである。

仮面自体は金で作られており、仮面の方はいかにもこの時代のものであるが、不可解なのは仮面の目から垂れ下がっている数珠状のものである。涙を表現したものと考えられ、両方の目に7個ずつのエメラルドが数珠つなぎに垂れ下がっている。

エメラルドには極小の穴があけられ、糸が通されているが、問題は硬いエメラルドにどうやって小さな穴をあけたかということである。エメラルドは鉱物の硬度基準でいえばダイヤモンドを10として硬度7.5となる。水晶は7となっている。

エメラルドよりも硬い鉱物といえば、ダイヤ、ルビー、サファイアだけであるが、当時のアンデス地方の人々はダイヤ、ルビー、サファイアを知らなかったらしく、エメラルドを極上の石として扱っていた形跡がある。

エメラルドは硬いわりには縦の衝撃に弱く、割れやすい性質もあり、そのような難しい鉱物にどうやって極小の穴をあけることが出来たのか、その方法も道具も残されていない。

<黄金のデスマスクの目から垂れ下がったエメラルド。>

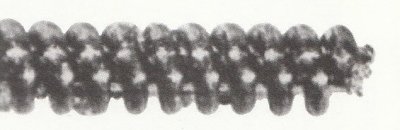

▼貝で作った首飾りの穴

同じくアンデスのプレインカ文明の遺品で、墓から出土した首飾りのようなビーズがある。このビーズは、スポンディルスという青い貝の貝殻を使った工芸品で、ビーズはそれぞれ円筒形に加工され、1個の直径はわずかに1mmしかない。しかもそれぞれのビーズには直径0.3mmの極小の穴があけられて糸が通されている。

貝殻という、もろい材質にこのような小さな穴をあけるということは現代でも簡単なことではない。しかも写真では新たに別の糸が通されて保存されているが、発見された時にはこの0.3mmという穴に極細の糸が6本も通されていた。

現代でも金属を極細に加工したものならともかく、繊維でここまでの細い糸を作ることは極めて困難である。当時の人たちが、ごくわずかの力で切れたり割れたりしてしまうデリケートな品物をどうやって作ったのか、穴も糸も製造方法が不明である。

<100円玉の右側にあるのが極小のビーズ。>

▼ヴォイニック写本

1912年、ニューヨークで古本の売買を仕事としているウィルフレッド・M・ヴォイニックはイタリア・フラスカティのモンドラゴーネ大学の図書館で奇妙な本を発見した。

中は図鑑のようであり、絵を解説してあるような文字が多く書かれているが、どこの国の言葉か分からない。興味を持ったヴォイニックは、この本を売ってもらい、自宅に持ち帰った。

本は縦22cm、横15cm、総ページ数は232ページあったはずだが、現在では28ページ分ほどが紛失しており、表紙も中身もバラバラな状態となっている。

この本自体の年代測定をしてもらったところ、15世紀ごろに作られたものと分かった。「写本」と呼ばれるのは、もっと古い時代からこの本は存在しており、手で書き写されては新しい本となってここまで伝わってきた形跡があるからである。

この本はヴォイニックが発見したことから、ヴォイニック写本と呼ばれるようになった。

書かれている内容は、渦巻きや人間の内臓を連想させるような図形、星座、裸の男女の絵、奇妙な植物、錬金術の解説らしきもの、魔術の説明のようなものなど、400枚以上の絵が掲載されており、そのそれぞれに文字で解説らしきものが書かれている。

しかし奇怪なのは、書かれている絵の一部だけが既存の事実と合っているだけで、大半は未知のものが書かれており、文字に至ってはどこの国の言語か全く分からずに解読不可能ということである。

植物に関しては16種類ほどが実際にヨーロッパに存在している植物であることが判明した。詳細な絵で描かれたこれらの絵は、葉や茎の断面図など、顕微鏡を使わなければ分からない部分まで描かれているのだが、15世紀にはまだ顕微鏡は存在していない。(最初の顕微鏡は16世紀末ごろ。)

また、星雲を現しているであろう絵のいくつかは、アルデバランやヒヤデス星団、アンドロメダ星雲だろうということが分かったが、似たような他の模様がどの星雲や星を表しているのかは不明であった。もちろんこれらも天体望遠鏡がなければ描けない絵であるが、天体望遠鏡が初めて登場したのは17世紀始めの頃で、もちろんこの当時にはなかった。

一方、文字の解読にはイギリス人数学者、シカゴ大学の教授、ペンシルヴァニア大学の教授、アメリカ陸軍の暗号解読の専門チームなど、様々な人が挑んだが、どれも解読不可能という結果に終わった。

ヴォイニック写本は、持ち主ヴォイニックの死後、しばらく未亡人のもとにあったが、その後ニューヨークの古本業者に買い取られ、1969年にアメリカ・コネティカット州のエール大学図書館に寄贈され、現在に至っている。

いまだに文字の解読も書かれている内容も不明のままであり、もちろん根本の作者も分かってはいない。

<文字の部分を拡大。>

▼氷河時代の金属容器

1851年6月5日号の「サイエンティフィック・アメリカン誌」が伝えたところによると、アメリカで妙な金属容器が発見されたという。

マサチューセッツ州ドーチェスターの岩山で建設工事が行われた際に、その作業の一環で、岩にダイナマイトを仕掛けてこれを爆破した。

岩は見事に砕け散り、その破片を片付けていると、その中に2つに割れた金属容器が発見された。割れた部分の断面はまだ新しく、今の爆発で割れたことは間違いない。

2つを合わせてみるとぴったりと合い、高さ約12cm、底面17cm、口の直径が6cm、金属の厚みは3mmほどの容器となった。材質は銀を多く含んだ合金で、外側には多くの花柄模様が彫刻されており、腕のいい職人が彫ったもののようだ。

この金属容器が埋まっていたのは地下5mの礫岩(れきがん)層のところで、この辺りの堆積層は、数万年前から200万年以上前の地層である。

200万年前といえば、地球は氷河期の時代に当たるころで、人類は猿人から原人に進化をとげつつある段階であり、もちろん彼らにこのような物を作れる技術はない。幻のムー大陸やアトランティス大陸の遺物ではないかとの説もある。

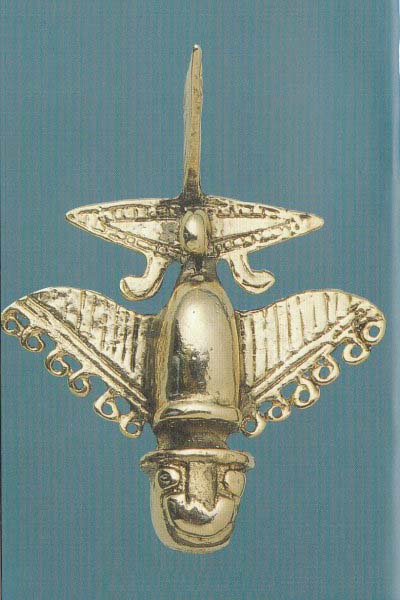

▼黄金のジェット機

コロンビア・ボゴタの国立銀行附属黄金博物館に展示されている、金で作られた装飾品らしきもので、同じようなものがこれまでに20個ほど発見されている。

大きさは大小あるが平均的な大きさとして、長さ6cm、幅5cm、高さ1.5cmくらいで、そう大きいものではなく、用途としては支配者階級の首飾りなどの装身具として使われていた可能性が高い。

作られた年代は、西暦500年から800年ごろまでと鑑定されており、コロンビアの北の方で栄えたシヌー文化のものではないかとされている。この年代の装身具や工芸品が見つかることはそう珍しいことではないが、問題はその形である。

鳥をモデルにしたものとしてはかなり不自然で、その形は現代の航空機に非常によく似ている。

黄金像は他にも色々と見つかっているが、そのほとんどは動物をかたどったもので、犬やカエル、ジャガーなど、一目見ればそれが何をモデルにしたものかすぐに分かるものばかりだが、その中に20個ほど、こういった航空機としか思えないような形状のものが混じっていたのである。

これら黄金ジェットと呼ばれるものは形は若干違うものの、基本的な作りは共通しており、機首、コクピット、主翼、尾翼、水平尾翼などがきちんと揃っている。中には風防やエンジン空気取り入れ口、補助翼のついたものもあり、かなり具体的な作りをしている。

ニューヨーク航空研究所のアーサー・ポイスリー博士とベル式ヘリコプターの設計者として有名なアーサー・ヤング氏は「直線的なデルタ翼は、とても動物の翼とは考えられない。垂直に立った尾翼も航空機独特のものだ。」と述べており、他に調査依頼を受けた航空力学の専門家たちも「極めて理にかなった航空機の特徴を示している。」と答えている。

想像の産物ではなく、実際に本物を見てこの工芸品を作ったとしか思えないが、製作時代は西暦500年から800年と言われている。その時代にすでに人類が航空機を使っていたということも考えにくく、どこかの空から来たこれらの乗り物を見て作ったものではないかと推測されている。

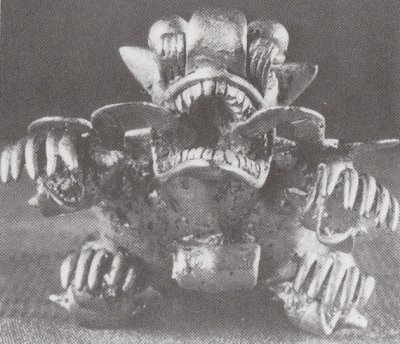

▼動物ともブルドーザーとも見える像

黄金ジェットのシヌー文明が栄えていた同時期である西暦500年から800年、その北西のパナマにも人々が暮らし、文明が栄えていた。

1940年、このパナマのコークレ地方の遺跡の中で、地下にある墓所から大量の黄金像が発見された。

黄金像はほとんどが動物をモデルにしたもので、何の像なのか分かりやすいものばかりだったが、その中で一体ほど奇妙な形をした像が含まれていた。

全長12cmほどのこの像はジャガーの像と判断されたが、尻尾に歯車があり、取っ手のようなものがついており、背中も平らに近い形になっており、明らかに他の像とは違っていた。

ほとんどの像が何の像かすぐに分かるということは、これらを作った職人たちも、実際の動物に忠実に作ることが普通であって、その中に一体だけ極端に想像を混ぜたものを作ったとは考えにくい。

動物学者でもあり不思議現象研究家でもあったアメリカの故アイヴァン・サンダーソンの説によれば、「これは明らかに土木工事用の機械がモデルになっているのであって、手足はパワーショベルを表しており、目はライトを表現している。ブルドーザー兼クレーンのような大型機械であったと思われる。

実際はこのような動物の形状をしていたのではなく、おそらく当時初めて建設機械を見た古代人が、それが機械とは分からずに未知の動物のように見えたのだ。

そして実際の像を作っていく過程で、動物のイメージを中心にしつつも一部は機械の要素をそのまま混ぜたために動物のような機械のような像に仕上がったのだ。」

との見解を示している。この像はアメリカ・フィラデルフィア市のペンシルヴァニア大学博物館に展示されている。

▼28億年前の金属球

南アフリカ共和国のクラークスドルプ市博物館に、直径4cmほどの小さな金属球がガラスケースに入れて展示してある。少し歪(ゆが)んだ球で、球の真ん中あたりを3本の溝が並行に走っている。

この金属球が掘り出されたのは南アフリカ共和国の西トランスヴァール州オットスダール付近の葉蝋石(ようろうせき)の鉱脈の中である。葉蝋石(ようろうせき)とは、一般的に蝋石(ろういし)とも言い、白っぽい軟質の石の一種で、昔から彫刻の材料として使われたり、現代では粉末にしたものが耐火材や陶磁器にも使用されている。

この金属球はこれまでに何百個もこの鉱脈から発見されており、材質と形から、明らかに人工物であるとされている。

しかし同国の地質調査によると、この鉱脈が形成されたのは約28億年前という結果が出ており、これが土の中なら後から誰かが埋めたという可能性もあるが、鉱脈の中にまぎれ込んでいたということは、この金属球は28億年前からここにあったということになる。

28億年前といえば、地上には人類どころかまだ何の生命体も誕生しておらず、かろうじて海の中に原始的な生命が誕生し始めたころである。

この金属球を、岩石の中に自然に生じる「褐鉄鉱」が固まったものだという意見もあるが、褐鉄鉱ならば表面がいかにも岩という感じでザラザラしており、形もいびつで、しかも泡同士がくっつき合うように集団で発生するものであるが、この金属球はどれも表面がスベスベしており、形もほぼ球体で、しかも鉱脈の中にバラバラに散らばって存在していた。

金属球には、中が空洞のものや、スポンジ状あるいは繊維のようなものが詰まっているもの、芯まで硬いものなど、種類が分かれていた。

また、この金属球は弱い磁気を帯びており、展示されているガラスケースの中で、年に1回転から2回転ほど時計とは逆回りに自転している。金属球の表面に葉蝋石(ようろうせき)の一部がくっついているため、回転しているのが容易に観察出来るという。