▼オオカミに育てられた少年・ジュマ

旧ソビエト領内にトルクメニスタンという国がある。1957年4月、このトルクメニスタンのタシャウズ市から約70km離れた森の中で、地質学者のチタレンスキー教授たちは地下を流れる水脈の調査を行っていた。

調査を継続しながら移動していた時、チームの一人が洞穴(どうけつ)を見つけた。

「この森にはオオカミが出るので十分気をつけるように。」と、この森に入る前、地元の人たちから念を押されていたことを全員が思い出した。そこはいかにもオオカミが住んでいそうな洞穴だったのだ。

離れた所からしばらく洞穴を観察していると、中からオオカミが出てきた。やはりこの穴はオオカミの巣だったらしい。オオカミはまた一匹出てきた。

しかし、その次にメンバーたちが目にしたものはオオカミではなく、今度は人間の子供だった。4~5歳くらいの、どう見ても人間の子供としか思えない生物が全裸で四つんばいになって、オオカミに混じって洞穴から這(は)い出してきたのだ。

こんな森の中に幼児が一人で来ることなどはあり得ない。一瞬とまどったが、歴史上、オオカミに育てられた人間というのはいくつか例があり、世の中にはそういったこともあるということはメンバーたちも知っていた。

あの幼児もそのパターンではないのか?すぐに幼児を助け出そうとしてメンバーたちが洞穴に近づこうとしたが、その瞬間、後ろから動物のうなり声が聞こえてきた。びっくりして振り向くと、そこには5匹のオオカミたちが教授たちを睨(にら)みつけていた。

恐怖に引きつり、教授とチームのメンバーたちは全速力で逃げ出した。幸いオオカミたちは追っては来ず、何とか無事に逃げることが出来た。

宿で落ち着いてみんなで話し合った結果、やはりあれはオオカミに育てられた子供であり、救出すべきだということで意見がまとまった。ただ、相手はオオカミなので、自分たちでは到底無理である。軍に頼んでみたらどうかという意見が出された。

二日後、要請を受けた軍が現地に到着し、陸と空と二手に分かれて救出作戦が開始された。5匹のオオカミはうなり声を上げて攻撃体勢に入っていたが、軍は情け容赦なく発砲し、特にヘリコプターからの機関銃の威力はすさまじく、5匹とも形が分からなくなるほどの弾丸を打ち込まれて死亡した。

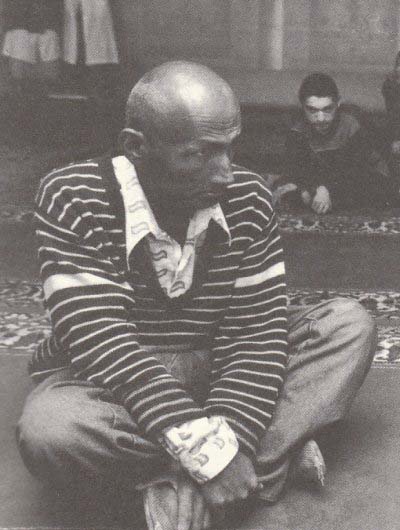

<ジュマ>

歩兵が洞穴の中に入ると連絡通り幼い少年がいた。だがまるで人間らしさがない。歯を剥(む)き出しにして四つんばいなり、うなり声を上げている。

少年はすぐに捕らえられて檻(おり)に入れられた。この少年はクラスノボドスク市にある精神病院に送還されることとなった。

少年は言葉もしゃべれず理解も出来なかった。当然名前も身元も、どういういきさつであの洞穴で暮らすことになったのかも分からない。手のひらとヒザには硬いタコが出来ており、普段から四つんばいで歩いていたのは確かだった。

病院に収容された後、少年はジュマイフ・ジュマ・ジュマイビッチと名付けられた(以下ジュマ)。

ジュマは服を嫌い、食べ物は動物のように口だけを使って食べ、手は使わない。大便をした後には臭(にお)いをかぐ、夜になると月に向かって吠えるなど、その生態はまるでオオカミそのものだった。

他の子供から隔離されて独房に入れられたが、最初は食事を持って来る人に対してもうなり声を上げて警戒していたが、それはだんだんと少なくなっていった。ただ、風呂は嫌いで、無理やり風呂に入れようとすると暴れだしたり逃げ出したりする。仕方なく部屋に子供用のビニールのプールを置いて、自分から水浴びをするまで待つことにした。

この施設では、ジュマを人間らしく教育するというようなことはほとんど行われなかった。また、その逆に、ジュマに対して何かを強制するというようなこともされなかった。

主に観察だけが目的のような形で、ここで面倒を見ることとなった。ずさんと言えばずさんな管理体勢であるが、この方針はジュマにストレスや苦痛を与えることがなかったので、結果的にはこの方が良かったということになる。

ジュマはここで3年ほど過ごした後、今度はグルジカヤという町の精神病院に移された。

ここでもジュマに対して強制するようなことはほとんど行わないという方針で育てられた。したがってジュマが土に穴を掘ってそこで寝ても部屋に連れ戻したりせず、月に向かって吠えていてもそれを止めさせたりはしない。

しかしここでは前の施設とは違い、人間らしい教育も少しずつ行われた。服を着ること、手を使って食べること、言葉や数字、文字などが根気よく教えられた。ジュマはここで7年近くを過ごした。森で保護されてからすでに10年近くが経っていた。

ジュマは推定年齢で15~16歳にはなっていたが、ようやく挨拶程度の言葉や10までの数字を覚えることが出来た。3回の食事のうち1回は手で食べるようになったが、まだナイフやフォークが使えるというようなレベルではなかった。

人間社会で暮らすようになって10年が経ち、ようやく3~4歳のことが出来るようになったのだ。

人間は生まれてから3~4歳で知能が形成されるという説がある。つまりこの期間が人間にとっていかに大事であるかということであり、その期間オオカミとして育てられたジュマは、それ以降に人間社会で生活するようになっても、すでに動物の脳となっており、知的レベルが一般の人間と同じようになることはなかったのだ。

ただ、元々が人間であるから潜在能力として人間らしくなるという可能性はあったものの、現実は相当知的レベルが遅れた人間として年月を重ねていくことになる。しかしジュマは幼い子供並の知能しかないというだけであって、決して精神異常者というわけではない。

しばらくしてジュマはまた移動させられた。今度はアシュハバード市にある精神病院である。ここの院長はこれまでの施設の院長に比べるとジュマに対して随分と冷たい院長だった。

これまで行ってきた言葉や算数の勉強も中止となった。自分が嫌われていることが分かったのか、ジュマは自分の部屋で寝ることを拒否し、庭に穴を掘ってそこで寝るようになった。

月に向かって吠えたり、歯を剥(む)き出しにして唸(うな)ったりと、せっかくこれまで少しずつ人間らしい教育が進んできたのに、この施設では再びオオカミの方へと戻っていった。

ただ、この施設にいて一つ良かったことは、付近に住む老人たちが差し入れにと色々な食料をジュマに持って来てくれたことである。

「オオカミに育てられた男」ということはこの付近で噂になっており、ジュマはこの地域ではちょっとした有名人になっていたのだ。

ただ、この老人たちも見世物を見るような気持ちでジュマに接したのではない。差し入れやボランティアの根本には「命あるものは全て平等であり、決して人間のエゴイズムで判断してはならない。」というロシア正教の考えがあり、住民たちはみんなジュマに対して好意的であった。

この住民たちとの触れ合いはジュマにとって貴重であった。ここでジュマは10年近くを過ごした。だが、院長はこういったジュマと住民との接触を良く思っておらず、ジュマは今度はイラン国境近くのカリニンスキー村の病院に移されることとなった。

だが、ここでの暮らしがジュマにとって最もつらいものとなった。この施設では「オオカミの子供」とののしられ、いじめにあった。優しく接してくれる人も差し入れの食べ物を持ってきてくれる人もいない。

いじめは多数の人間から受け、味方についてくれる者はいなかった。ジュマは人間に開きかけていた心を再び閉ざす。唸(うな)ったり敵意を剥(む)き出しにしたり施設の外で穴を掘って寝るようになったり、どんどんとオオカミの生活に逆戻りしていった。

しばらくしてまたジュマは移動することとなった。以前いたアシュハバード市にある病院の院長が代わり、新しい院長がジュマを呼び戻したのだ。

以前の冷たい院長とは違い、新院長はジュマに対して好意的で熱心に接してくれた。言葉や算数は当分勉強していなかったのですっかり忘れていたが、この病院で最初から教育されることとなった。

付近の住民との交流も再び始まった。この直前にいた病院はひどい待遇であったが、ここならば精神の安定した生活を送ることが出来る。

ジュマは1998年の時点で推定年齢46歳となっており(2010年の時点での生死は不明であるが)、ある程度の言葉は話せるようになっており、人間として最低限の生活も出来るようにはなった。

しかし知能的にはとても年齢相応とは言えず、保護されて40年以上も経つのに依然としてオオカミの習性は抜けていない。

心理学者の富田たかし氏の説明によれば、「人間は人間の環境に育つから人間になるのであって、脳が人間でもオオカミに育てられればオオカミになる。」と述べている。

また、肉食であるはずのオオカミが、幼児のジュマを食べずに育てるようになったということも不思議ではあるが、富田教授によれば「哺乳類は敵を見分ける能力と共に、相手が幼い生物であった場合、それを育てるという母性本能のような習性を持っている。

ジュマを見つけた時オオカミが空腹であれば食べられていたかも知れないし、そういったタイミング的なものもあるが、イヌ科の動物が他の動物の子供に乳を与えて育てるという例は数多く存在する。」とも述べている。

▼動物に育てられた子供は短命

生後から動物に育てられ、その後人間社会に保護された人間はジュマだけではなく世界中にそういった例があるが、それらの人間たちは保護されてから数年で死んでいく者が多い。

動物社会から人間社会へ移るとなぜか短命なのである。それは環境の激変によるストレスが原因ではないかと推測されている。他の動物に襲われるという命の危険はなくなったものの、幼いころから身に付いた動物社会と、教育がなされる人間社会とでは環境が違い過ぎるのだ。

逆に人間社会で暮らしていた者がある日を境に森で動物として暮らさなければならなくなったとしたら・・草を食べ、他の動物を殺して生肉を食べる、家もない、こういった生活になった時、どれだけの人が何年生きられるであろうか。

ジュマは動物に育てられた子供としては異常に長生きをしている。ジュマがこれまで生き続けられたのは、ストレスが他の動物少年たちに比べて随分と少なかったからではないかと推測されている。

間でつらい日々を送った一部の施設はあったものの、これまでいた施設では大半の期間、強制されずある程度自由に生活出来た。

しかし、人間社会に戻ってから40年以上経つというのに依然としてオオカミの習性は残っており、知能は遅れたままである。生き続けてはきたが、普通の人間にはなれなかった。

人間にとって生後3~4年の期間は一生に影響を及ぼすといっても過言ではない。

▼カマラとアマラのオオカミ少女

オオカミに育てられた子供として有名なのが、1920年にインドのカルカッタの西100kmほどのジャングルで発見された2人の少女である。

「動物とも人間とも分からない生き物がジャングルに住んでいる。」という、地元住民の話を聞いてシング牧師がこのジャングルの中を調査し、オオカミの住んでいるらしき穴を発見して双眼鏡で観察していたところ、その穴から2人の人間が出てきた。

2人を保護したシング牧師は、自分の経営する孤児院に連れて帰った。2人は共に少女で、一人は推定8歳、もう一人は推定1歳半と思われた。また、2人が連れさられたのは共に生後半年くらいの時期だろうと推測された。

8歳の方はカマラ、1歳半の方はアマラと名付けられた。2人とも言葉はしゃべれず四つんばいになって歩き、四つ脚歩行のためか、脚の指は開き、手は長くなっていた。好きな物は生肉で、昼の光を嫌い、夜になると活発になって遠吠えをする。相当寒い日でも裸で地面に横たわって寝ていた。

シング夫妻はこの少女たちに人間としての教育を少しずつ行って育てていったが、知能はなかなか向上しなかった。最初の言葉を発したのは幼い方のアマラであったが、それでも孤児院に来て二ヶ月後だった。年長者のカマラの方はそれよりもかなり遅く、2年後にようやく言葉を発することが出来た。

幼いアマラの方は1年後に病死したが、年長のカマラの方は推定年齢17歳まで生きた。3年目にやっとヨチヨチ歩きが出来るようになり、二本脚で歩けるようになったのは5年目の頃からだった。死ぬまでに覚えた単語は40ほどで、急ぐ時には最後まで四本脚だった。

▼ダチョウ少年

ジャン・クロード・アルメン著作の「砂漠の野生児」という本に、ダチョウと一緒に生活した小年の記録が残っている。

ある時アルメンは、ネムダイ族の者から、ダチョウに養ってもらっていた少年の話を聞き、調べたところ、小年の記録を発見することが出来た。

ただしこの少年は、生後すぐにダチョウにさらわれたわけではない。5歳か6歳のころまでネムダイ族の両親の元で生活していたので、言葉は話せる。後に戻ってきた時にも彼の経験を聞くことが出来た。

少年が5~6歳の時、彼がキャンプを離れて歩いていて迷子になってしまった。三日ほど何も食べずに歩き続けていると、ダチョウの卵を見つけた。少年がこの卵を食べようと思ったのかどうかは分からないが、卵のそばでじっとしているとやがて親鳥のダチョウが戻ってきた。

びっくりした少年であるが、彼がそのままその場を離れず居座っていると、やがてダチョウも慣れたのか、少年に危害を加えることもなく一緒に生活することとなった。

ダチョウの生活は、朝早く親鳥が子供を起こして、みんなで一緒に木や草のある場所へ出かける。そこで食べられるものを拾って食べ、夕方になると巣に戻ってくる。少年ももちろん一緒に出かけた。

しばらくすると少年はすっかり家族の一員となり、少年が疲れてみんなより遅れ始めると、ダチョウたちは少年が追いついてくるまで振り向いて待っていてくれるほどにうちとけていた。

そしてそのまま少年は10年間ダチョウと一緒に暮らした。やがて目撃者たちから話を聞き、本当の人間の両親が引き取りに来て、少年は無事人間の家族の元へと帰ることが出来た。

▼チンパンジー少女

アフリカの西海岸に位置する国でシエラレオネ共和国という国がある。この国にキリスト教布教のために来ていたイタリア人宣教師・クアルティーリョ・ガブリエリ神父は、あるジャングルの中で、チンパンジーの群れの中で生活している人間の子供を発見した。

<チンパンジー少女>

子供は黒人の少女で7~8歳くらいで、一目で人間と分かったものの完全にチンパンジーの群れになじんでおり、彼らと行動を共にしていた。

すぐにこの少女を保護した神父は教会附属病院へ連れていき、そこで人間社会への復帰を目指して少女の治療を頼んだ。

少女は生まれた時からチンパンジーに育てられたらしく、言葉がしゃべれない。食べ物を与えると床に這(は)いつくばって口だけで食べる。時々「キーッキーッ」と、チンパンジーに似たかん高い声を上げ、あたりを見まわすしぐさをする。

立って歩かせようとすると嫌がってすぐに四つんばいになった。また、少女の身体を検査して特徴的だったことは、腕と脚に少女とは思えないような異常な筋肉がついていたことである。

おそらく育て親のチンパンジーを見習って、幼いころから木に昇ったり枝から枝へ飛び移ったりしていたことで鍛えられたものだと思われる。

寝る時もベッドを嫌がり、床の上に身体を丸くして寝る。夜空の月を見ては声を上げていたが、その声は寂しそうな響きを持った声で、母親のチンパンジーと引き離された寂しさによるものではないかと病院関係者も語っている。

「人間だからといって、これまでいたチンパンジーの群れから引き離したことが良かったのかどうか、この子を見るたびに複雑な思いがします。」と神父は語っていたが、少女にとってはあのままチンパンジーと生活していた方が幸せだったのかも知れない。

▼育て親は不明だが

インド北部を走っている汽車の中に、誰もが驚くような少年がいた。この少年がなぜここにいたのかは分からないが、手足をついて四つんばいになって歩き、全裸で髪は伸び放題、身体はかなり汚れていた。

この少年が歯を剥(む)き出しにして「ウウーッ」と声を上げ、乗客たちを威嚇(いかく)していたのだ。言葉も全くしゃべれないようだった。歳は10歳くらいに見えるが、どう見ても正常ではない。すぐに駅員たちにも連絡し、少年は捕らえられた。

少年はラックナウにあるバルランプール病院に収容され、様々な検査を受けた。言葉がしゃべれず自分の名前が言えないので、この少年は病院で「ラムー」と命名された。

<ラムー>

彼の生態に関して観察が行われたが、ボウルに入れた水を与えると、床に置かれたボウルの水面に口をつけピチャピチャと舌を出して飲み始めた。

歩く時は常に四つ脚歩行で、食べ物を与えても手で受け取らず口にくわえて受け取った。そして食べ物を下に置いて、舌で湿らせながら食べる。

その食べ物も、彼が食べるのは生肉だけで、他の食べ物を与えても全く食べようとしなかった。人がまわりにいると警戒してすぐには食べようとしない。病院関係者が手伝ってやろうと彼に近づくと「ウウーッ」と声を出して怒ったように威嚇する。

同病院の責任者D.N.シャルマ博士の推定では、この少年は生まれてから9年間、オオカミの群れの中で生活していたのではないかという。

しかしこの病院が附属している大学の心理学教授のカリ・プラサド博士は反対意見で「彼はオオカミ少年などではなく、ただの精神異常者だ。その証拠に彼がオオカミと一緒にいるところを見たものはいない。」と言っている。

しかし病院関係者やメディアの大半はオオカミ少年であると判断しており、反対意見は少数派にとどまっている。

確かにオオカミの群れの中で発見されたわけではないが、この少年の生態は四つ脚歩行の肉食動物そのものであり、育て親がオオカミというのは推定ではあるが、人間に育てられたとは到底思えない少年であった。