惨劇(さんげき)のあったこの屋敷は後に幽霊屋敷と呼ばれるようになり、誰もいないのに人の声が聞こえる、オーブ(光の玉)が飛び交う、物が勝手に動くなどの現象が起こると噂されるようになった。

時代は流れ、事件から100年以上経ち、この屋敷は当時の事件を保存する博物館として蘇(よみがえ)った。

▼かつてこの家で起こった惨劇(さんげき)

1892年8月4日、アメリカ・マサチューセッツ州の高級住宅街である、フォール・リバーの街で、夫婦が惨殺されるという事件が起こった。

犠牲者は、夫アンドリュー・ボーデン(70)と、妻アビー・ボーデン(64)の二人である。現場は、この街のセカンドストリート92番地に位置する「ボーデン家」が住む屋敷内である。

第一発見者は、この家に住むボーデン夫妻の娘・リジー・ボーデン(33)。この日の午前11時15分ごろ、リジーの

「早く降りて来て!お父さんが殺されてるわ!誰かが入って来て殺したのよ!」という悲鳴が屋敷内に響いた。

「早く降りて来て」とは、メイドのブリジット・サリバンに対しての叫びである。この屋敷に雇われている、アイルランド人のメイドであるブリジット・サリバンは、ちょうどその時、言いつけられた窓拭きの作業を終えて3階の自分の部屋で休んでいた。

メイドのサリバンが駆けつけると、そこにはリジーの父親であるアンドリュー・ボーデン(70)が頭を割られ、血まみれになって1階の居間のソファーに横たわっていた。

後の解剖によると、アンドリュー・ボーデンは、顔面と頭にオノを11回叩き込まれ、鼻が削(そ)がれて頭蓋骨は砕かれ、左目の眼球は二つに切断されて顔から飛び出していた。

すぐに警察に通報し、医者も呼ばれた。警察が駆けつけ近所は大騒ぎとなり、野次馬も集まってきた。屋敷内に人がごった返す中、メイドのサリバンは、妻アビー・ボーデン(64)を探しに上の階へ行くと、今度は2階の寝室で妻アビー・ボーデンの死体を発見した。鏡の前でうつ伏せになって倒れていた。

アビー・ボーデンはメイドのサリバンにとっては奥様であり、リジー・ボーデンにとっては母親に当たる。ただし、リジーの本当の母親ではなく、父親の再婚の相手だったので直接の血のつながりはない。

妻アビー・ボーデンも凄惨(せいさん)な殺され方をしており、後頭部を中心に19回オノが叩き込まれて、血まみれになって死亡していた。死亡推定時刻は午前9時ごろで、夫のアンドリュー・ボーデンよりも2時間早いことが後に判明した。

2人の死亡推定時刻に2時間もの差があることが、後に問題になってくる。外部からの侵入者が2人を殺したのであれば、一気に2人とも殺すのが普通であって、これだけ時間の差があるということは、家の中にいた者が殺した可能性の方が高い。

更にこの家は高い壁に囲まれており、壁の上には有刺鉄線が張ってある。外部から侵入者があったとは考えにくく、内部の者による犯行はほぼ確定的とされた。盗られた物もないことと残虐な手口からして、動機は恨みによるものと推測出来る。

事件発生当時、家の中にいたのは娘であるリジー・ボーデンと、メイドであるブリジット・サリバンの2人だけである。当然のようにこの2人が疑われることとなった。

<ボーデン夫妻が殺害された屋敷であり、幽霊屋敷としても有名となったリジー・ボーデン・ハウス。>

<夫・アンドリュー・ボーデンが殺害されていたソファー。頭と顔面を割られて血まみれになって横たわっていた。>

<妻アビー・ボーデンは、この鏡の前でアンドリュー同様、頭を叩き割られて血まみれになって倒れていた。壁にかけてあるのは事件当時の現場写真。>

▼事件の背景

殺された夫アンドリュー・ボーデン(正式にはアンドリュー・ジャクソン・ボーデン)は、リジーの父親であり、銀行を始めとするいくつかの会社を経営し、牧場や多数の不動産を所有する大富豪であった。

アンドリュー・ボーデンは、リジーの本当の母親が死亡した後、アビー(殺されたアビー・ボーデン)と再婚する。しかしこの再婚は家庭内に亀裂をもたらした。

後妻であるアビーは、夫アンドリューの莫大(ばくだい)な資産を次々と自分名義に書き換えることに熱心になり、そのため本来の娘であるリジーとリジーの姉に対して、資産をめぐってたびたび対立することとなった。

家の中は、「娘リジーとその姉」 対 「ボーデン夫妻」といった関係になっており、特に妻アビーと娘リジーは犬猿の仲であった。

家の上の階は領域を2つに分け、前半分をリジーとその姉が使い、後ろ半分をボーデン夫妻が使っていた。食事も一緒に食べないことが多かった。また、アンドリューは、リジーの結婚に対しても反対気味で、リジーはそのことについてもかなり怒っていた。

アンドリューは厳格な性格であり、様々な厳しい制限をリジーとその姉にも強要していた。いわばリジーは、父親にかなり縛られた生活をしており、父に対する不満は相当のものであった。

ボーデン夫妻が殺された日は、夫アンドリューの資産である牧場を、妻アビーの名義に書き換える手続きをする予定の日だった。この時アンドリューは、妻アビーと待ち合わせをして一緒に出掛ける予定だったのだが、約束の時間になってもアビーが来ないため、家に迎えに行った。

すると娘リジーが出てきて「もう、出掛けたよ。」と言う。しかしこの時点ですでにアビーは殺されていた。アビーが部屋の掃除をしている最中に後頭部にオノを叩き込まれて、その後はメッタ打ちにされていた後だった。

アンドリューとしては、入れ違いになって、妻が今頃は一人で書き換えの手続きをしているのだろうと思ってそのまま自宅に入り、ソファーで横になって眠ってしまった。そこで今度は寝ているアンドリューにオノが振り下ろされ、顔と頭をメチャクチャに破壊されて殺された。

娘リジー・ボーデンには、恨みと財産という、両親を殺害するだけの動機は十分にあったのである。

2人の容疑者、リジーとメイドのサリバンの、あの時間帯の行動を問い詰めた結果、明確な返事が出来たのはメイドのサリバンの方である。それに、メイドのサリバンにはボーデン夫妻を殺す理由がない。

一方リジーは、父親が帰って来た時には階段にいたと証言しておきながら、後になって、その時には台所で雑誌を読んでいたと証言を変えたり、倉庫に行くと行っておきながら実際、倉庫には入った形跡がなかったりと、発言に信用性がないと判断された。

リジーの証言によれば、自分が倉庫にいた時に父の悲鳴が聞こえたので、すぐに自宅に戻ってみると父が殺されていたと証言しているが、これも信用性のある発言としては受け止められていない。

また、近所の薬屋が、「殺人の2日前、リジーによく似た女性が、毛皮についた虫を退治するため、という理由で青酸を買おうとしたが、断った。」とも証言している。

ほぼ内部の者の犯行に間違いないこと、犯行可能だったのは2人しかしないこと、そして十分な動機もあることから、リジーの犯行であることはほぼ確定的だった。

しかし警察は物的証拠を何も見つけることが出来なかった。凶器であるオノも発見されなかったし、血まみれになっているはずのドレスも発見されなかった。

▼リジーに無罪判決

この事件は、残虐な手口からマスコミも大々的に報道しており、世間の関心も高い事件となっていた。

両親を亡くしたリジーに世間は同情的であった。警察や検察が強引な取り調べをしているとマスコミが報じたことから、世論はリジー無罪の方向へ傾いていった。

翌年3月の裁判でも、状況証拠だけで物的証拠は提示されず、陪審員も、地元の名士であったボーデン家の娘に死刑判決を言い渡す決断が出来なかったのか、リジーに証拠不十分ということで無罪判決を下した。

だが、結果的には無罪になったものの、事件に関わった人間で、リジーを本当にシロだと思っている人間は1人もいないと言われている。

無罪となったリジーは、これまでの生活とはうって変わって、両親の残した財産で姉と共に贅沢な生活を始め、着飾り、遊び歩くようになった。これまで厳格な父親の言いなりとなっていたが、もう、自分にあれこれ言う人間はいなくなった。

始めのうちは同情的だった近所の住人も、リジーの生活が一変したことを見て「やはり金と自由を得るための親殺しだったに違いない。」と噂するようになった。

近所の目に居心地が悪くなったのか、リジーは間もなく2マイルほど離れた高級住宅街へと引っ越していったが、贅沢な生活は相変わらず続いていた。

リジーが無罪となった後も捜査の方は継続して行われたが、結局真犯人を上げることは出来ず、事件は時効を迎えた。リジーは、1927年、67歳で天命をまっとうして死亡した。

▼有名になっていく事件と屋敷

この事件は当時、マスコミが連日大々的に報道したことから、知らない人がいないほど有名な事件となった。

「リジー・ボーデン オノを持ち、お母さんを40回、お父さんを41回、叩いて叩いて こーろした」

と、子供が縄飛びをする時に歌う歌にもなり、また、後にこの事件も伝説と化して、手に血みどろのオノを持ったリジー・ボーデン人形も販売されている。

現在、リジー・ボーデンは海外では、日本における妖怪や都市伝説のような感覚で扱われているが、実際に起こった残虐な殺人事件がベースであるから、あまり笑える話ではない。また、大学の教材になったり、この事件を題材にしたテレビ番組も作られた。

しかしその一方で、この殺害現場である屋敷には幽霊が出るという噂が立ち始めた。屋敷から不気味な男の声が聞こえたり、妙な人影が目撃されたりもする。

リジーが無罪となった未解決事件というだけではなく、惨劇となった屋敷の方は屋敷の方で、不気味な心霊スポットとして有名になっていった。

▼観光施設としてオープン

そして事件から104年が過ぎた1996年、日付は事件のあった日と同じ8月4日、かつて惨劇のあったこの家は「リジー・ボーデン・ベッド・アンド・ブレックファスト・ミュージアム」と名付けられて、一般に公開されることとなった。「リジー・ボーデン・ハウス」とも紹介されている。

名前の通り、リジー・ボーデンが両親を惨殺した事件をテーマにした博物館の意味合いを持った施設で、部屋には事件当時の現場写真も飾られており、母親アビー・ボーデンが殺されていた部屋には泊まることも出来る。

観光スポットとして観光客も訪れ、宿泊して帰る人もいる。

<この家で、リジーが生前使っていた部屋。当時リジーがよく着ていたドレスも展示してある。>

もちろん、この建物の中で何らかの奇怪な現象が起こるということも知られており、それを承知で泊まっていくのである。

建物には宿帳が置かれ、宿泊した人たちが様々なことを記入して帰って行く。事件から104年経ち、限りなく犯人の疑いの強かったリジー・ボーデン本人もこの世を去っており、この家にはリジーが殺害した両親以外に、加害者でありながらリジー本人の幽霊も出るとの噂があり、宿帳にはリジーに話しかける内容も見られる。

「リジーへ。昨日の夜、僕に話しかけてくれたのはリジーですか?ビデオに映っている人が誰だっていい。ありがとう。」

「リジーへ。昨日の夜、来てくれてありがとう。窓が壊れなくてよかった。来年も会えると嬉しいな。」

「猫の泣き声が聞こえて、3階から足音が聞こえてきた。」

「部屋に入ったら、壁にかけてある写真が落ちた。」

「夜、猫の泣き声が聞こえた。ここには猫はいないはず。」

といった形で、宿帳にはこういった妙な体験談が多く書き込まれているという。

リジーに語りかける書き込みもかなりあるというが、なぜか猫に関する記述も多い。宿泊客が何らかの形で猫と関わるような体験をしているのだ。

これはリジーが生前、この家でお茶会を開いた時、その中のお客にうるさくまとわりついていた猫がおり、リジーが怒ってその猫の首を切断して殺したことがあったらしい。その時の猫の霊がここにいるのではないかと言われている。

また、この屋敷が観光施設として機能している以上、この屋敷にはそこを管理する人も、ここで働くスタッフもいる。

管理人であるマイケルは、誰もいないはずの地下室から男のうめき声や猫の泣き声が聞こえてきたという体験を何度もしている。また、台所や地下室で撮った写真の中にオーブ(光の玉)が写っていたという写真も数知れず見てきたという。

女性スタッフのシェリーは、ベッドが猫の形にへこんでいるのを見ているし、同じく女性スタッフのジーンは、誰もいない部屋の中で足音だけが歩きまわっている音を聞いている。姿の見えない猫が自分の脚に身体をすりよせてきたこともあった。

また、ジャーナリストのジャネット・ブレナンも、このリジー・ボーデン・ハウスを取材に訪れた時に怪異を体験している。

2003年の8月にジャネットが取材でこの家を訪れた時、リジーが生前使っていたという部屋で一泊したのだが、その日の夜の午前2時ごろ、部屋の外から聞こえてきた足音でジャネットが目を覚ますと、壁に苦痛に満ちた女の顔が浮き出ていた。

その夜は宿泊客はジャネット以外にはいなかったので、最初に聞こえた足音も、お客のものではない。

また、この家には地下室があり、リジーが両親を殺害した後、返り血で血まみれになった自分の服をこの地下室のストーブで燃やしたと言われているが、怪異が最も集中しているのがこの地下室である。オーブがたびたび撮影されたり、男のうめき声が録音されたのもこの地下室である。また、ビクトリア朝の衣服を着た女性の幽霊が目撃されたこともある。

海外のサイトでは、

「リジー・ボーデン・ハウス(Lizzie Borden House)は、宿泊と食事である。」

と紹介されている。

また、「この家では、泣き声や足音が聞こえてくる。人影がベッドの上に現れ、物が動く。ライトが揺らめき、ドアがひとりでに開閉する。宿泊客の中には、年老いたビクトリア朝の女性の幽霊を見た者もいる。」

と紹介しているサイトもある。

日本で、一家惨殺のあった家をこのように観光地化すれば、世間やマスコミからかなりの非難を浴びるであろうが、このあたりは国民性の違いと言える。

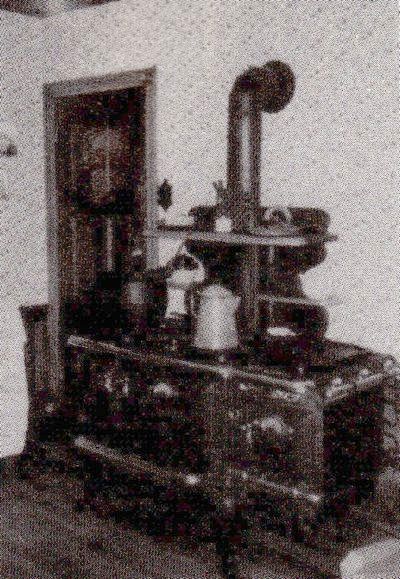

<両親を殺害した後、地下室のこのストーブで、リジーは返り血を浴びたドレスを燃やしたと推測されている。白黒で分かりにくいが、画面の左上の、白くなっている部分に黄金色のオーブが写っているらしい。>