UMA(ユーマ)とは、「Unidentified Mysterious Animals」の略で、そのまま訳すと「未確認の神秘的動物」ということになる。ただ、この呼び方は日本独自のもので、欧米ではUMAに相当する、「目撃者がありながらも正式にその存在が確認されていない未知の動物」のことは「Hidden Animal」( = 隠棲(いんせい)動物)と呼ぶ。

モンゴリアン・デス・ワームとは、モンゴルの南の端、広大なゴビ砂漠に生息する未確認動物で、身体はミミズを巨大にしたような形をしており、性格は獰猛(どうもう)、口から蒸気のような毒液を吐いてラクダや犬、人間などを襲う。吐き出される毒は強力で、かけられた動物は死に至る場合も多い。実際多くの人間が殺されている。

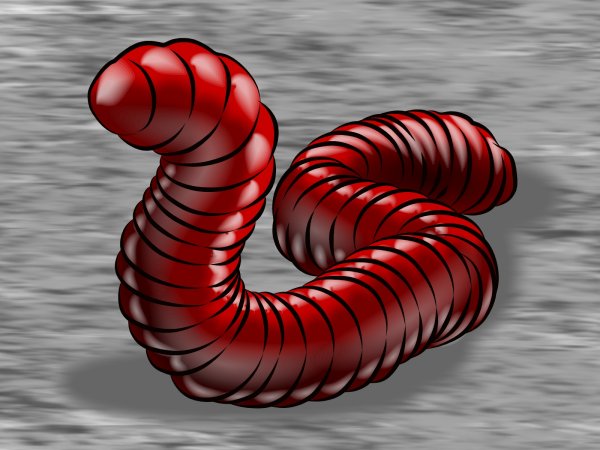

デス・ワームは、まだ撮影されたことも捕らえられたこともなく、目撃者たちの証言を元に描いたイラストや、現地の人達が作った彫刻が存在するくらいである。

1800年代の始め頃、ロシア人の研究チームがこのデス・ワームを調査するためにゴビ砂漠を訪れ、その存在だけは確認された。この時の記録によるとデス・ワームの毒を浴びて死亡していた人は数百人に昇っていた。

デス・ワームは長い間、正体不明の動物として現地のモンゴル人たちの恐怖の的であり、忌み嫌われる存在であったが、調査や捕獲などはほとんど行われたことがなかった。

それというのも、デス・ワームの生息するゴビ砂漠の南の方というのは、社会主義政府によって、外国人旅行者も立ち入り禁止、学術調査も禁止の区域と指定されていたからである。だが、1990年のベルリンの壁崩壊に始まって社会主義体勢が崩壊し、この立ち入り禁止区域だったところも調査が可能となった。

近年、このデス・ワームの調査を行った人がチェコの動物学者のイワン・マッカール博士である。博士は1990年から1994年にかけて数回に渡り、この地を訪れ、デス・ワームの調査を行った。

結果的にはデス・ワームには遭遇出来なかったものの、現地の人たちから詳しい情報を聞き、ある程度の生態を掴(つか)むことは出来た。

「この生物の噂は本当でした。あまりにも多くの人が目撃していましたし、相当数の人達が殺されていました。それは見間違いやおとぎ話として片付けることは到底出来ないほどの数でした。」と博士は語っている。

現地に住むある女性は「子供のころにそれを見ました。50cmくらいの大きさで色が赤黒くて、転がって動いていたのですぐに逃げました。親からいつも言われていたんです、そいつを見たらすぐに逃げるように、って。」と語った。

また、別の証言であるが、ある時デス・ワームが子供のおもちゃ箱に入り込んでいた時があった。そうとは知らず、その子供はおもちゃ箱に手を突っ込み、デス・ワーム触れてしまい、毒を吐きかけられた。両親が帰宅した時にはすでに子供は死亡しており、逆上した両親はデス・ワームの後を追ったが、逆に返り討ちにあってしまい、両親の方が殺されてしまった。

この生物は、現地ではオルゴイ・コルコイ(腸虫という意味)と呼ばれていて、大きさは普通で50cmくらいで、大きいものになると1.5mくらいになる。体形は巨大ミミズのようであり、身体の色は暗い赤色(サラミソーセージのような色)をしている。

何より特徴的なのが、口から蒸気状の毒を吐き出して人間を殺す、という点であり、危険極まりない生物でなのある。

デス・ワームは地熱の高い、谷間の砂地の中に好んで生息しており、特に「Goyo」という植物の根元辺りに多い。この「Goyo」という植物は毒性があり、デス・ワームは、この植物から毒性を得ているものと思われる。

動き方は転がって移動したり、飛び跳ねることも出来る。地面から跳ね上がって飛びかかってくるという。砂の中にもぐって移動し、突然身体半分を地上に現して攻撃することがある。また、蛇のようにとぐろを巻くこともある。

年間通じて、砂の中にいる方が圧倒的に多いが、6月から7月の熱い梅雨の時期になるとよく地表に這(は)いずり出してくる。特に雨が降った後、まだ砂地が濡れている状態の時に地上で見かけることが多い。これは好んで地表に出てくるのか、砂の中が苦しくなって出てくるのかは分かっていない。

毒液は黄色で、身体に浴びると焼けつくような痛みを感じる。ただ、7月を過ぎると毒性は極端に薄れ、毒を浴びても死ぬようなことはない。

また、数メートル離れたところからも尻尾から電気的な刺激を発して相手を攻撃し、相手を殺すこともある。しかし現地ではそう言われているが、「電気を発生させる」という点については、先のマッカール博士は「話が大げさになったもの」として否定的である。

砂漠という過酷な環境に中では、たいていの生物だったら干からびて死んでしまいそうだが、この生物はその中で生存している。まだ食べ物や生態に関しては謎が多く、その正体は不明のままである。